小泉誠さん「kitakamiシリーズ」の取材

2022年11月21日~22日に小泉誠さんが「kitakamiシリーズ」の取材で宮城県/秋田県に来られました。

小泉さんは全日空の機内誌「翼の王国」に長年「素材の素」というコラムを書かれていたのですが、その総集編が書籍化されることになりました。

「kitakamiシリーズ」はその中の一つの取材対象ということになります。

今回取材する目的は、「良い素材を使用して、高い技術で加工している」ということを表現するものと考えます。

具体的な取材先は以下の4カ所です。

1.登米の広葉樹林(広葉樹伐採後の森林を見学)

2.登米町森林組合プレカット工場(広葉樹の製材、乾燥と板材のストックを見学)

3.グランコーポレーション(ソファのクッション部分の加工技術を見学、またkitakamiソファ試作の確認も)

4.秋田木工(曲木チェアの製造工程を見学)

当日は激しい雨が降ったため1と2の順番は逆となりましたが、写真で取材の内容を説明します。

1.登米の広葉樹林

登米市ではコナラ・ヤマザクラ・クリ・ケヤキ等の広葉樹が木材として伐採されます。

もちろんスギやアカマツという針葉樹の方が多く伐採されているのですが、広葉樹を木材として活用する森林組合は全国的にも珍しいと言えるでしょう。

国産材と言えば基本的に針葉樹しかないのですが、家具に携わるものであれば広葉樹の貴重さがよく分かります。

見学した山ではヤマザクラやコナラが伐採されました。萌芽更新を期待して全て伐採するのではなく3割は山に残します。コナラの小さな芽がいたるところで出ていました。

ただし、なかには病気になる樹木もあり、ナラ枯れの被害はいたるところで散見されました。

虫に食べられ黒い樹液を出しています。

2.登米町森林組合プレカット工場

登米町森林組合の工場ですが、現在はプレカットは行っていません。

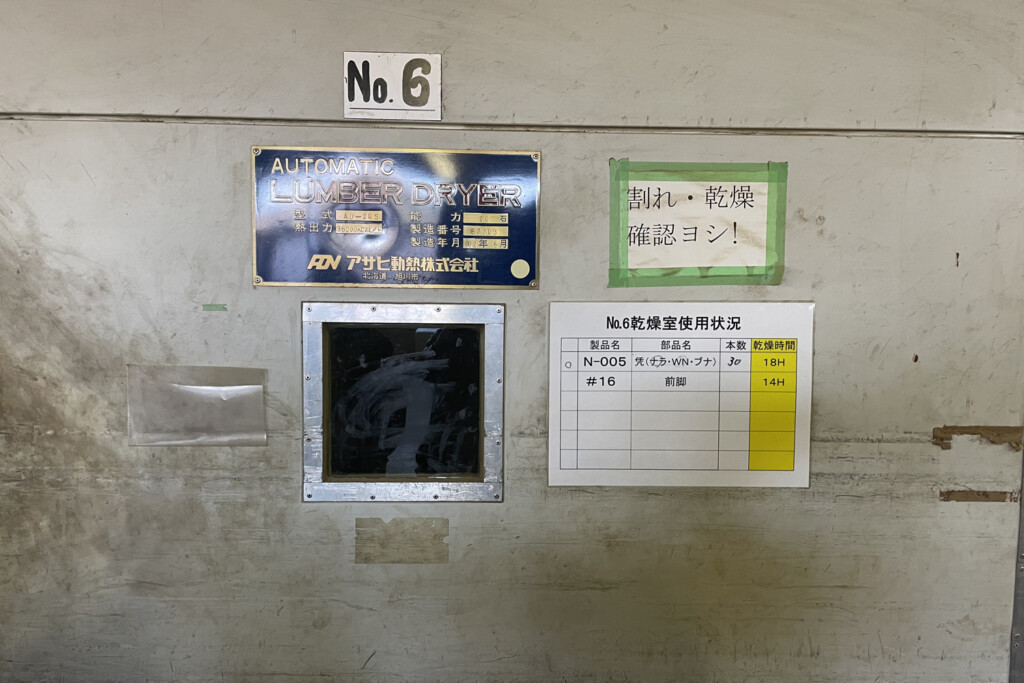

特徴的なのは、針葉樹以外に広葉樹を乾燥させる中低温の乾燥機があることです。敷地には広葉樹の板が天然乾燥されています。(スギもあります)

また、温室のような倉庫では木材の乾燥や加工作業を行うことができます。

工場のモルダーは主に無垢材フローリングの加工に使われています。

東京から相羽建設さんも見学に来られました。

出荷前の木材が乾燥されています。

環孔材のようですがケヤキでしょうか。

右側にあるレールに木材を乗せて乾燥機に入れます。

隈研吾さんが設計した能舞台です。

おかえりモネでも紹介されました。

地元で採れたスレートがふんだんに使われています。

3.グランコーポレーション

グランさんはクッションを中心に製作する委託型のメーカーで、本社は東京ですが工場は大崎市古川にあります。クッションの仕様に関しては様々なノウハウを持たれた、とてもこだわりのある工場です。

ちょうどkitakamiソファの試作を作って頂いているところだったので、工場見学も兼ねて小泉さんに試作をチェックしていただきました。

※残念ながら登米の山にいる時からカメラのバッテリーが少なくなってしまい、グランさんでは写真がこれしか撮れませんでした。

大きなオルゴールのようなイメージ

4.秋田木工

技術的なもので今回の目玉はやはり秋田木工さんの曲木だと思います。

1~3までが宮城県の比較的近いところでしたが、秋田木工さんはちょっと離れた場所にあるので日をまたいで移動します。

私は全国の木製家具工場にたくさん伺っていますが、やはり秋田木工さんは特殊だと思います。

このような3次元の曲木を行う工場はここ以外ありません。

小泉さんもだいぶテンションが高かったように感じます。

曲木チェアは蒸したコナラを型を使って曲げるのですが、①型を作ること②曲げること③曲げたものを仕上げることという順番で見学しました。

私はいつも通りニット帽でした。

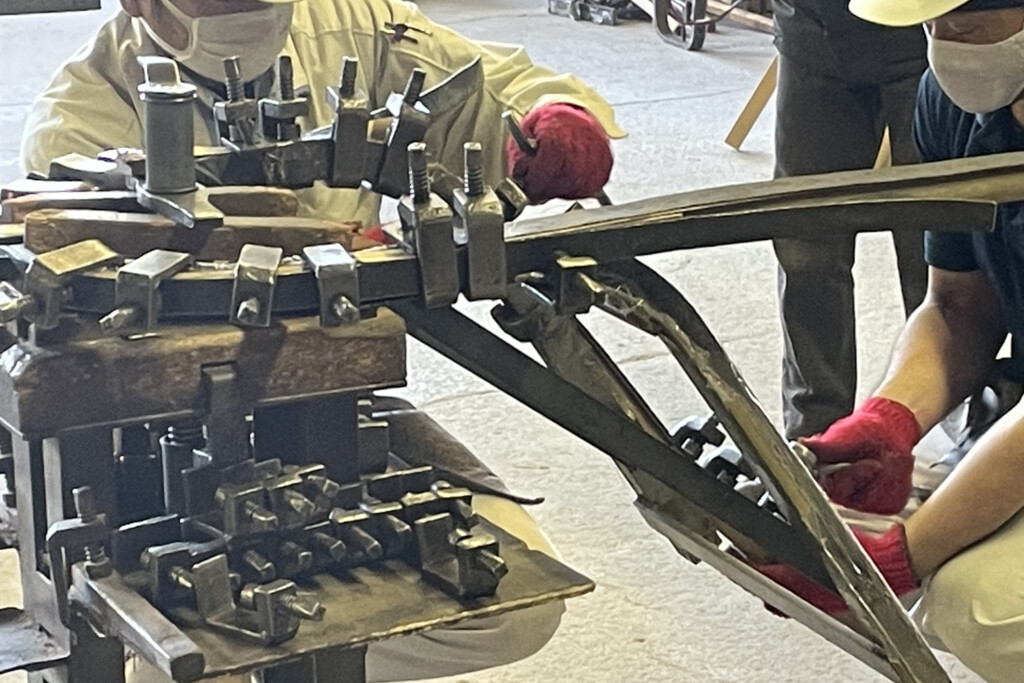

型は鉄の板を加工します。様々なサイズのストックがあります。

向かい合っている機械はハンマーのような金属が上下して、

型になる鉄をたたいていきます。

たたく場所を微妙に変えることによって、設定したライン通りに

金属が曲がっていきます。すごい!

レトロモダンでかっこいい!!

みんなが写真を撮っていました。

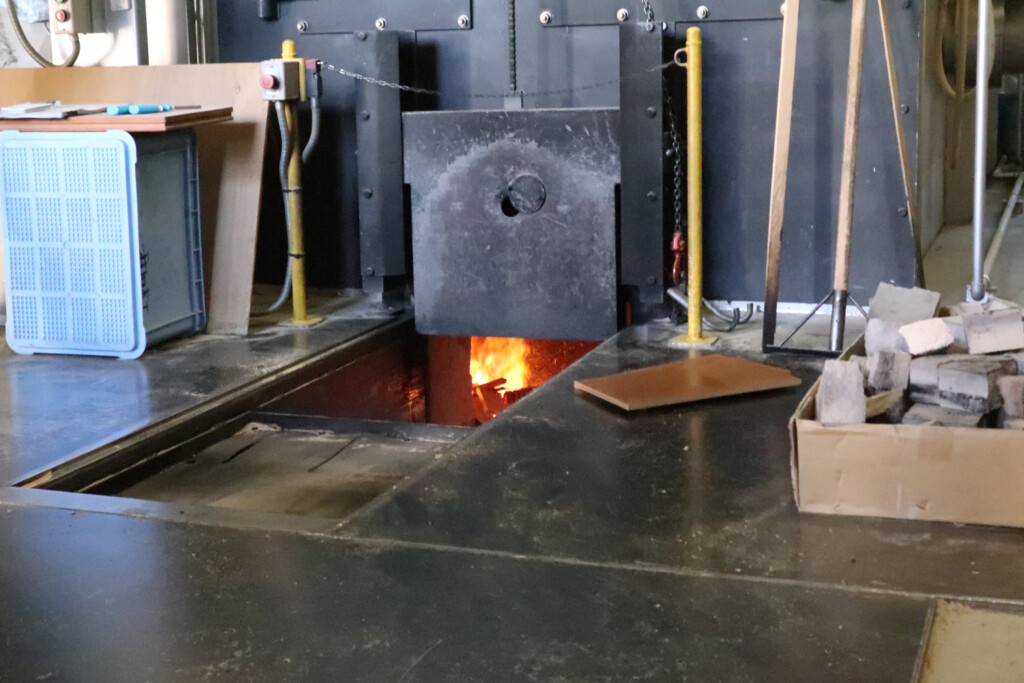

kitakami曲木チェアのフレームになるコナラを取り出すところです。

色がついて濃い茶色になっています。

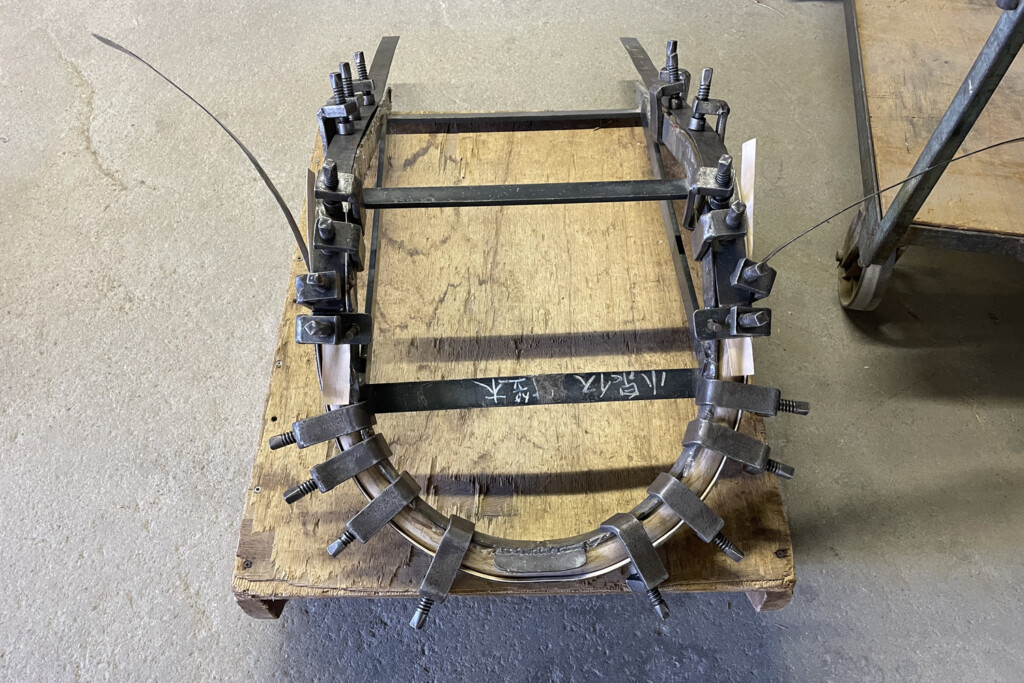

曲げたものをクランプで止めていきます。

これが3次元曲木です。

開かないようにビームで固定されています。

モノによって異なりますがおよそ一晩は乾燥させます。

NCではなく手の感覚で大きさを合わせていくというのはすごい。

職人技です。

仕上げているところです。

職人さんが躍っているようでした。

南無阿弥陀仏!

連結する位置も職人さんが計って決めていました。

みなさま2日間の取材ご苦労さまでした。

さてこれで取材は終了したのですが、この書籍にアンダイが少しでも多く載せて頂けると嬉しいですね。(小泉さんはちょっとだけと言ってましたが)