テーブル『縦目』と『横目』【無垢材編】

新しい商品をホームページに掲載しようと思ってカタログを眺めていたら、ちょっと面白そうなテーブルがあったため、せっかくだからまとめて解説しようと思います。

私たちが販売する無垢材の木製テーブルは通常長手(ながて)方向に木目が流れています(イラスト左)。それがカタログのテーブルは短手(みじかて)方向の木目でした(イラスト右)。

なぜ短手方向が少ないのか、それを以下に説明します。

1.無垢の木の特性

木材は水分を含みますが、そのままだと腐ったり変形したりしてしまうため乾燥させます。家具に使う木材は10%以下に含水率を落としますが、自然な環境ではだいたい12%程度に落ち着きます。これを平衡含水率と言います。つまり木製の家具は水分を含んでいるということです。

この家具を日の当たるところに置いたりエアコンを当てたりすると乾燥したり、反対に水をこぼすと水分を吸うこともあります。これを『呼吸をする』という言い方をします。(実際に呼吸しているわけではありませんが)

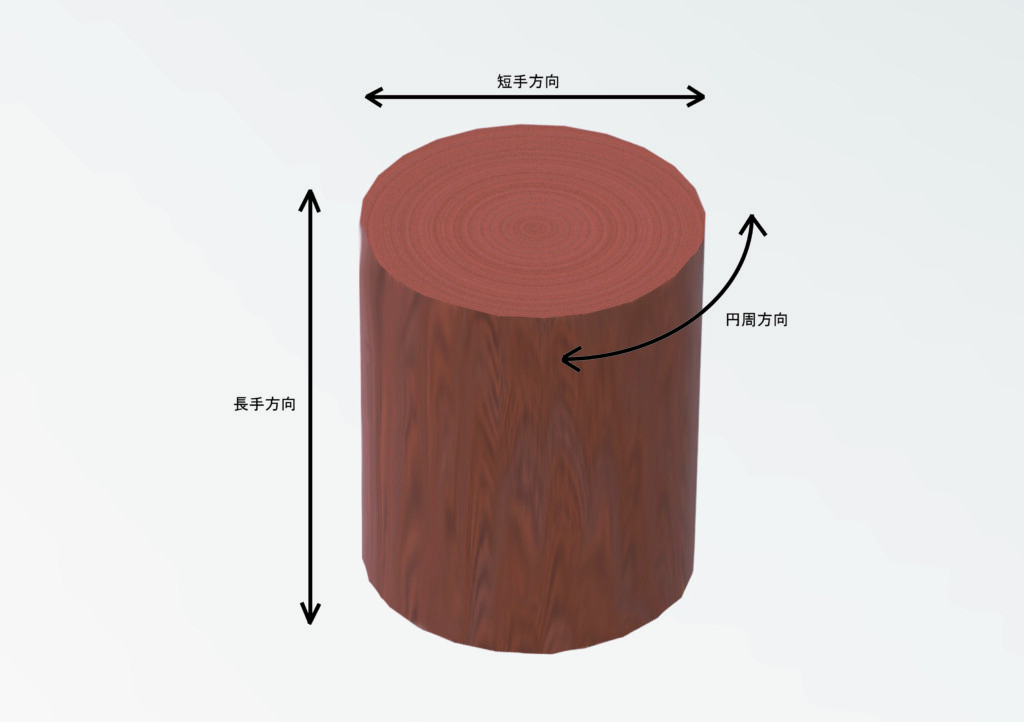

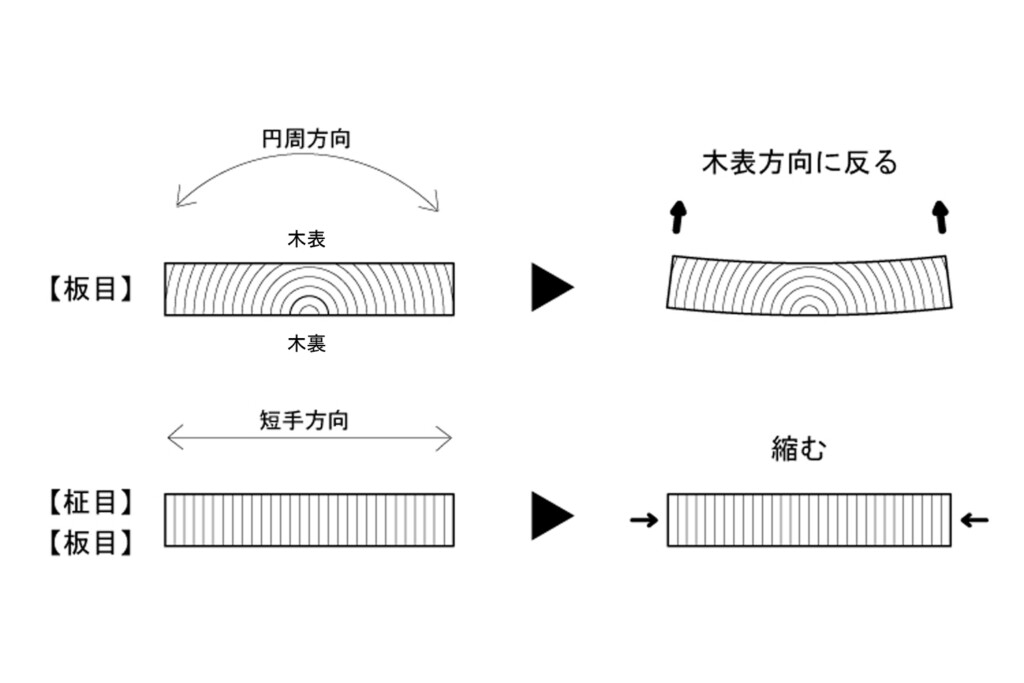

通常、木は水分を吸うと膨張し乾燥すると収縮します。この伸びたり縮んだりすることを『木が動く』と言いますが、動く方向には法則があります。

呼吸により木が動く大きさは概ね以下の法則に従います。

長手方向:短手方向:円周方向 = 1:10:20(数字はあくまでイメージです)

つまり長手方向にはほとんど動かないが短手方向には大きく動き、さらに円周方向にはもっと動くということです。製作者は短手方向と円周方向に注意が必要です。

2.無垢の幅接ぎで天板を作るときの注意

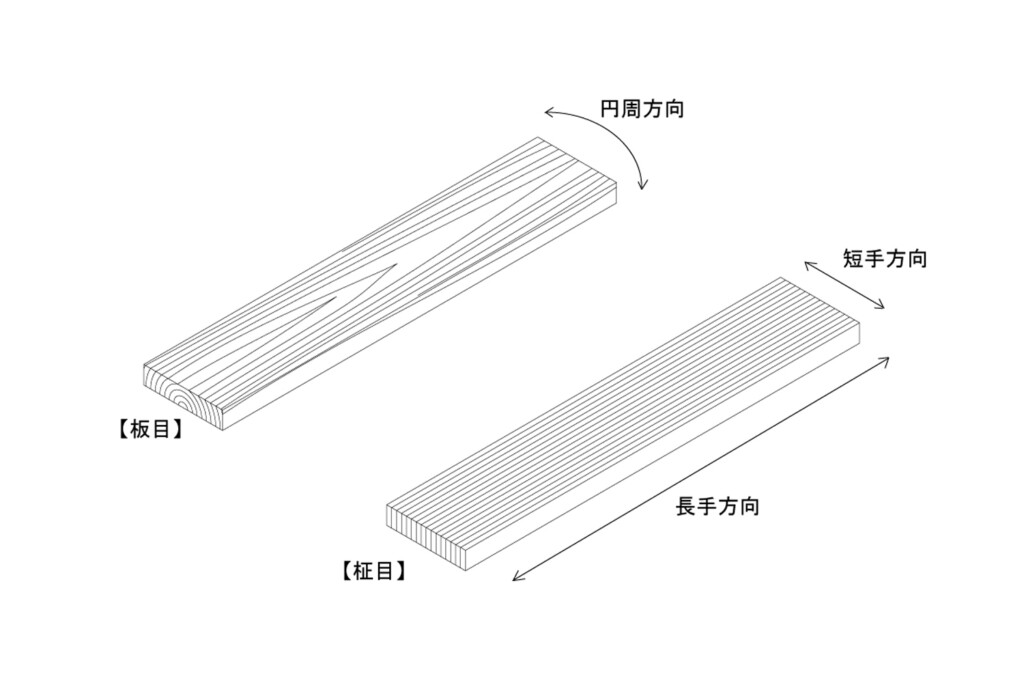

次はこれを板の状態で考えてみましょう。

板には板目と柾目があり、最近はより木のイメージが強い板目が好まれています。

天板で使われる板は幅が100mm~150mm程度のものが多く、それを接着(幅接ぎと言う)して使います。

板を接ぐ場合長手方向はあまり考える必要がありません。また厚み方向(短手)も数値が小さいので気にする必要はありません。

ここで気にするのは円周方向の動きで、それは板の反りとなって現れます。

乾燥すると、板は木表の方向に反ります。(ただし、板が柾目の場合は円周方向の動きは反りとなりません)

また、短手方向の動きにも注意が必要です。乾燥すると木が収縮し短手方向の長さが縮まります。私の経験では1%以上縮まったこともあります。

もちろん水分を吸うと膨張するのですが、天板に限定すると膨張は少なく、ほとんどは乾燥して収縮する方向ではないでしょうか。(フローリング等は床の湿気を吸って膨張しはじけ飛ぶということもあります)

3.反り及び収縮の対策

反りと収縮を止める主な対策は3通りです。

3-1 塗装

一般的にはウレタン塗装を施すことにより、木が呼吸をしなくなるためかなりの動きを止めることができます。

ただし、アンダイではウレタンよりもオイル仕上げを推奨しているため、呼吸することになります。よって他の方法を考えたいと思います。

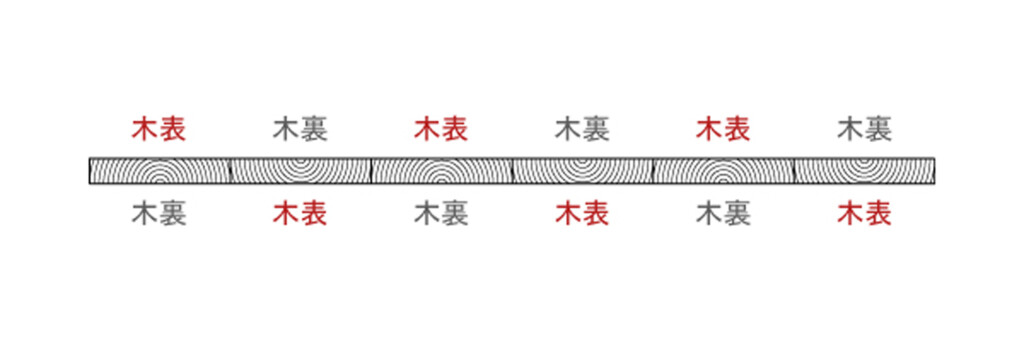

3-2 木表/木裏を交互にする

これで全体としての反りは軽減されます。

ただし材によって反りの度合いが一律ではありませんのでこれだけで反りが止まるとは言い切れません。

また収縮の対策にはなりません。

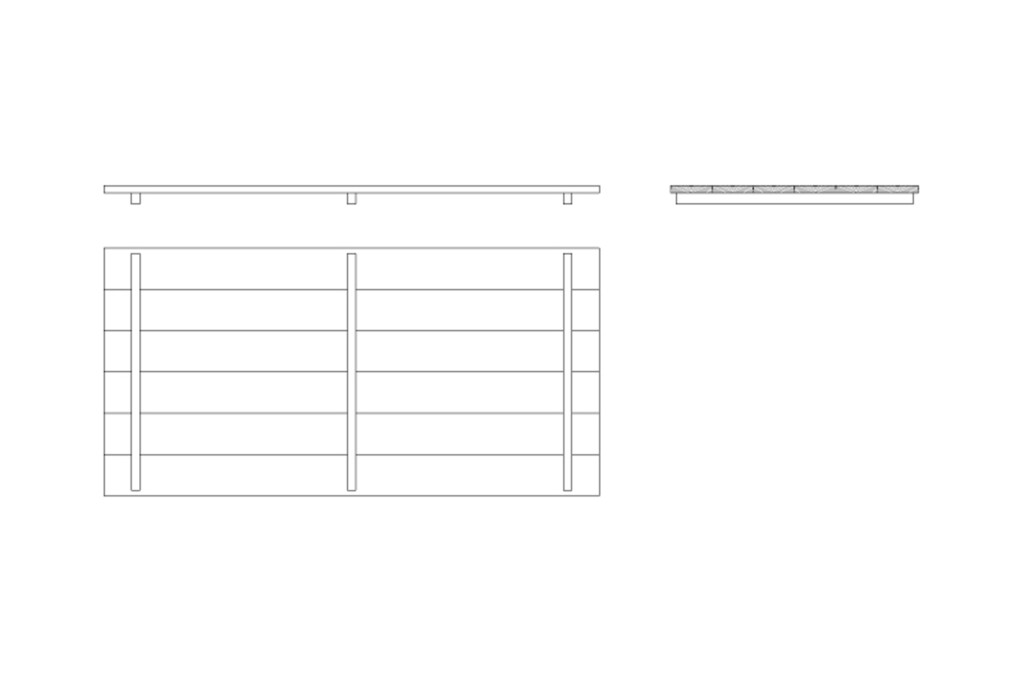

3-3 反り止めの利用

木製・鉄製問わず反り止めを入れることは必須です。

木が反る力はとても強いため、木製であればできるだけ縦方向を高くします。また幕板と兼ねることもあります。

反りだけでなくねじれを止めるためにははしご型にするのが望ましいでしょう。

鉄製の場合は、曲がらないようにL字型やT字型のものを埋め込みます。

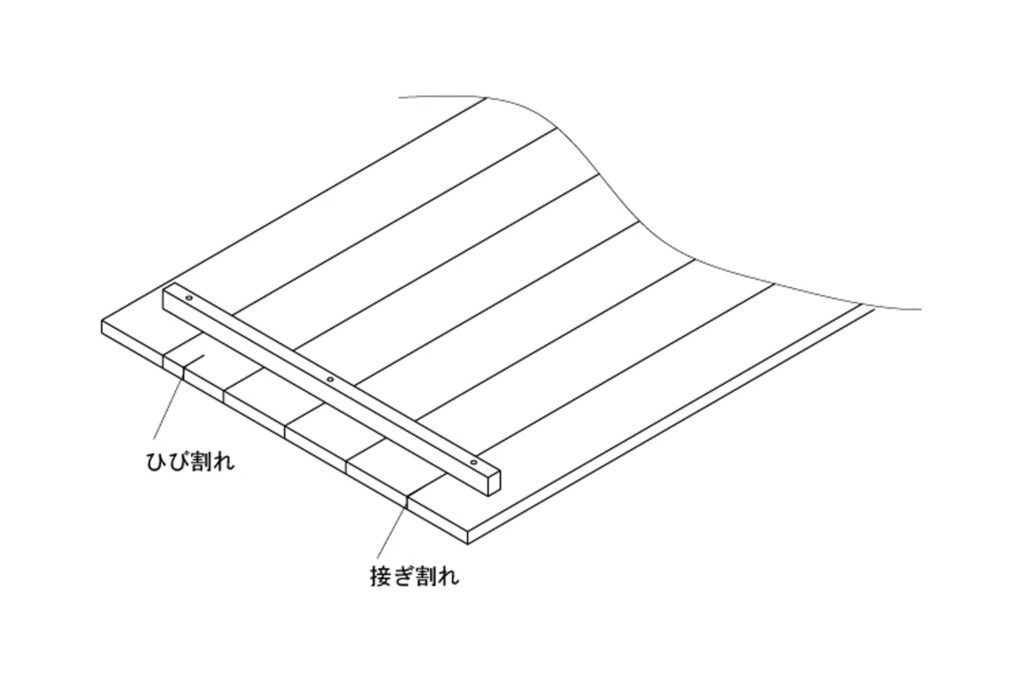

ただし、この場合でも収縮に対する効果は限定的で、むしろ固定しまうとひび割れができたりするので注意が必要です。

4.反り止めのテクニック

前述の通りやみくもに木を固定すると動いて割れにつながることがあります。

割れない反り止めはどのように取り付けたら良いでしょうか。

乾燥により縮まろうとする力と反り止めにの固定する力が反発し、木部のひび割れや接着した部分の接ぎ割れが発生します。

4-1 長孔を利用した固定法

簡単な方法としては、反り止めをビス固定する際に動く可能性がある方向に長孔にしておくことです。

動く方向を予想し長孔を開け、その上にワッシャーを取り付けたビスで固定しておけばある程度木が動いても引っ張られて割れることはありません。

4-2 吸付き桟を利用した固定法

もう一つは吸付き桟を利用する方法です。

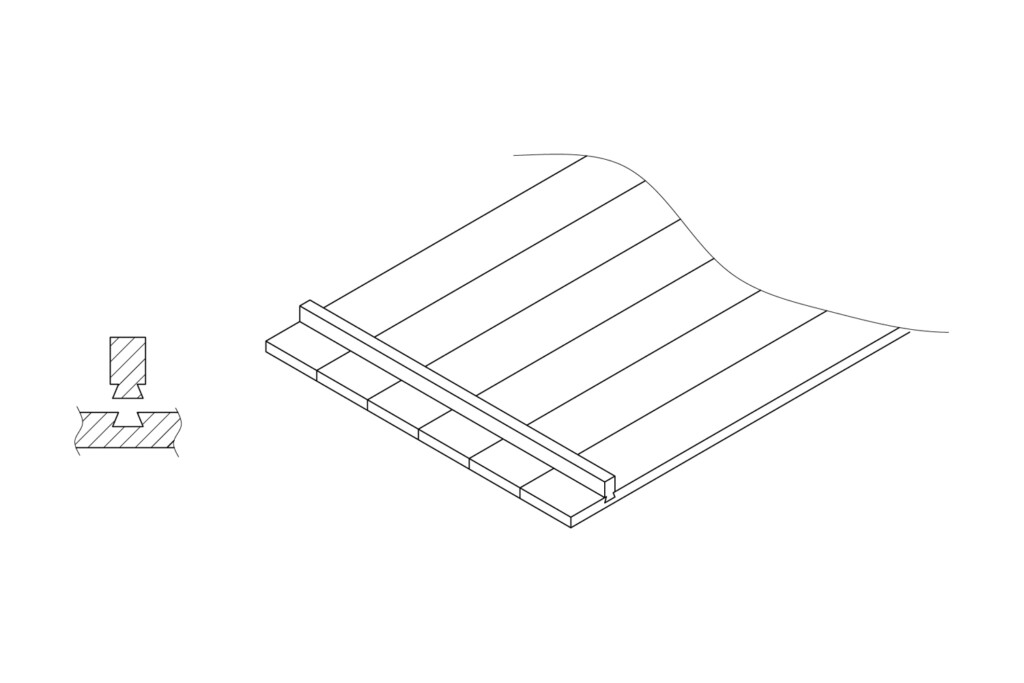

これは「アリ」という構造を利用するのですが、簡単に言うと天板に先が狭まった台形の溝を掘り込み、そこに同じ台形の出っ張り(この形をアリと言う)に加工した桟を横から差し込む方法です。

接着剤やビスで固定していないので、木が伸び縮みしても割れることはありません。

ただし、加工の手間がかかるのと差し込んだところが横から見えるのでそこをどのように隠すのかが問題となります。

4-3 HARPダイニングチェアの吸付き桟

さて、やっと最初の商品の話しに戻りました。

イストクのHARPダイニングテーブルは珍しい横目のテーブルです。

それを可能にしているのが脚及び貫きと一体化した吸付き桟です。

天板を差し込む入り口はどうなっているか社長に確認したところ、半分に割った天板を両側から差し込み真ん中で接合しているとのことでした。

接ぎ合わせ部分がいわゆるイモではなく「波フィンガー」という形状になっており接合強度を高めています。

HARPダイニングテーブルの吸付き桟

以上